El visto bueno de doña Paca

Matilde Zubiaurre nació en el barrio de San Juan poco antes de estallar la guerra. Entonces el pueblo era más pequeño y las calles estaban sin asfaltar. Fue la primera de seis hermanos y hermanas, pero eso no impidió que acudiera a diario a la escuela.

Tras la nacional siguió estudiando con las monjas. No en todos los pueblos había tal posibilidad, sin embargo la familia Ajuria, tan importante en Araia, fue la que trajo a las monjas y sus enseñanzas hasta este lugar.

Allí las jóvenes que lograban entrar, principalmente las hijas de los trabajadores de la ferrería, pero sobre todo aquellas que caían en gracia a doña Paca Ajuria, “que no tenía descendencia y era un dolor”, tenían la oportunidad de, además de los estudios primarios, aprender a bordar a máquina, algo de taquigrafía y mecanografía, e incluso a pintar.

Chimenea en cada alcoba

Matilde vivió aquel tiempo en que la familia Ajuria tenía empleados a casi todos los vecinos y vecinas del pueblo. Había pocos labradores porque la riqueza estaba en el carbón y en la fundición.

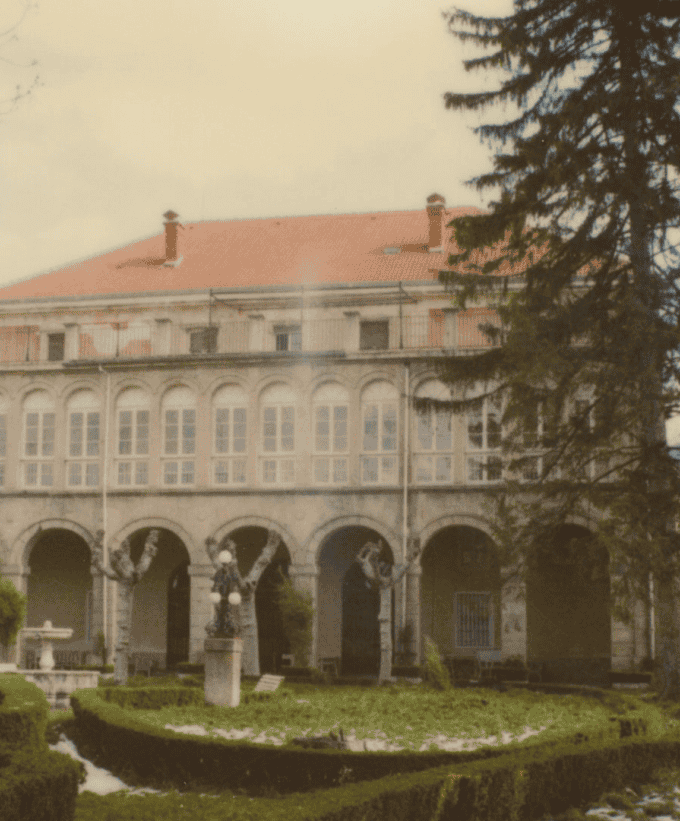

Allí trabajó la mayoría de los hombres, y algunas mujeres fueron criadas en el palacio, principalmente en verano, que era cuando más vida había en sus habitaciones y jardines. Matilde conoció el palacio ya de mayor, y recuerda la hermosura de sus estancias, con lavabos de porcelana, todos con diferentes grabados, y chimenea en cada alcoba. El comedor, cubierto entero de madera tallada, se encuentra en la planta baja del edificio, y en una de las paredes había lavabos para que la gente que iba a comer se pudiera asear. “Es una pena que esté cerrado”.

Aunque muy presentes en la vida diaria de los lugareños, la familia Ajuria no se relacionaba con la gente del pueblo, no participaban en romerías y paseaban poco. Sólo el cura, el médico y el maestro tenían trato con ellos.

En la iglesia disfrutaban de espacio propio, alfombrado, con reclinatorios de terciopelo y sillas de rejilla. Allí no se podía poner nadie salvo los Ajuria, y las temporadas que pasaban lejos del pueblo, sobre todo en invierno, aquello desaparecía de la vista de todos. El resto de feligreses solía usar reclinatorios también propios, señalados con las letras de la familia, pero siempre había quien no tenía silla, y las más jóvenes acababan por ceder su lugar y se arrodillaban en el suelo, rompiéndose irremediablemente las medias.

Del asueto, al monte Aratz

En un tiempo en que la religión lo controlaba todo, las mozas del pueblo tenían que buscar sus propios espacios. El monte era uno de los más socorridos. Eso sí, a falta de zapatillas de deporte, subían con zapaticos aunque se patinaran.

Después bajaban al baile en la plaza, pero no les dejaban bailar agarrados, ni siquiera entre dos amigas. Solo jotas. Ese era el entretenimiento de los domingos, hasta que el cura puso cine en donde se daba la catequesis, y decidió que chicas y chicos se sentaran separados.

Y ya con novio, solo un paseo y bien formales, a la vista de todos, para evitar que se pusiera en entredicho el honor y la decencia de nadie. “Cuando las monjas se enteraban de que venía Josetxo de permiso, sor Sofía me dejaba castigada sin hacer nada para que no me encontrara con él. Dos o tres veces aguanté”.

La cope

A finales de 1886 nacía la sociedad cooperativa La Unión Obrera en Araia, creada por los trabajadores y empleados de la fábrica Ajuria para el suministro de artículos de primera necesidad. Alfredo Ajuria fue quien hizo la propuesta, que resultaba atractiva para todos, y cedió a tal fin dos casas de su propiedad que se conocieron como ‘el almacén’.

En un tiempo en que las economías eran muy pobres y no se tenía liquidez para pagar a diario, se adelantaban los recados y se apuntaban en voz alta. Había una secretaria encargada de anotar todo aquello que se gritaba, y al final del mes, cuando la gente cobraba, pasaban por allí y pagaban.

¡Aquel delicioso Patapalo!

En 1977 se instaló en Araia una empresa de helados con el nombre Miko. Lo que parecía una apuesta arriesgada pronto logró éxito y buena venta por todo el país. En cierta manera, el hierro fue sustituido por el dulce sabor de Mikopete y Mikobruja, y Asparrena continuó su trayectoria empresarial por otros derroteros.

La plantilla fue creciendo año a año, ante el inminente cierre de las fábricas de metal. Antes de la llegada de Miko muchos se vieron obligados a dejar Araia para encontrar un puesto de trabajo principalmente en la capital, pero con la empresa de helados llegó el boom económico al pueblo. Se contrataba sobre todo a gente joven, principalmente mujeres, fijas de campaña se las llamaba, y eso suponía en muchos casos dos sueldos en la misma casa. A mediados de los años 80 Araia tenía un nivel de vida muy alto.

El buen ambiente de siempre

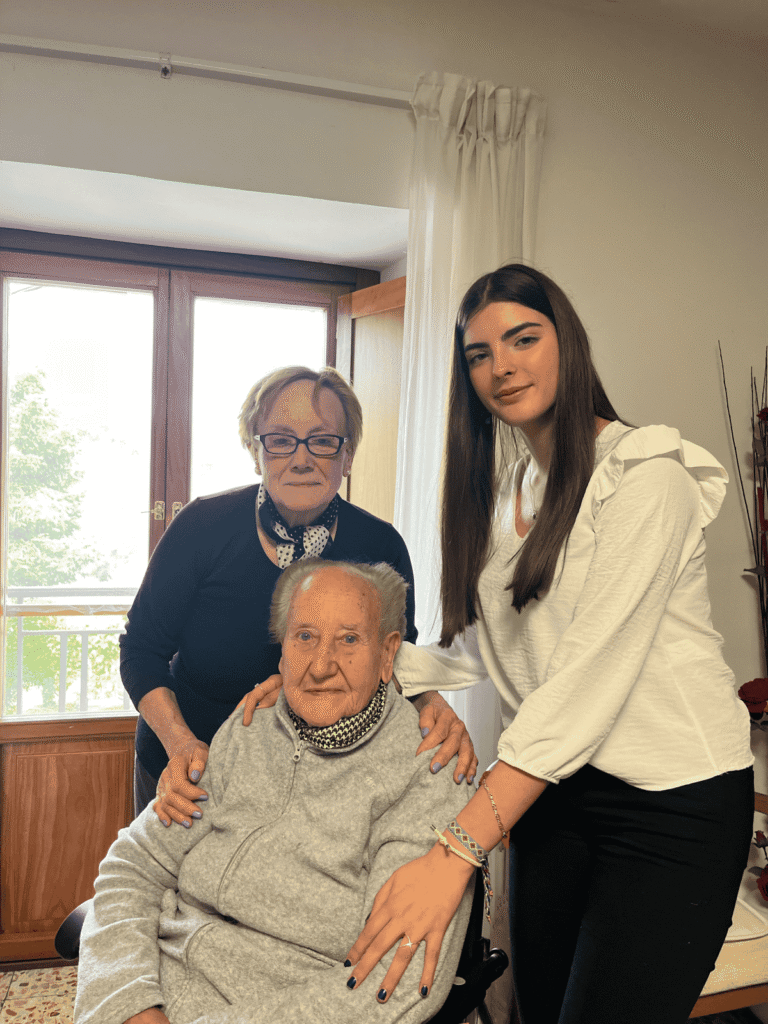

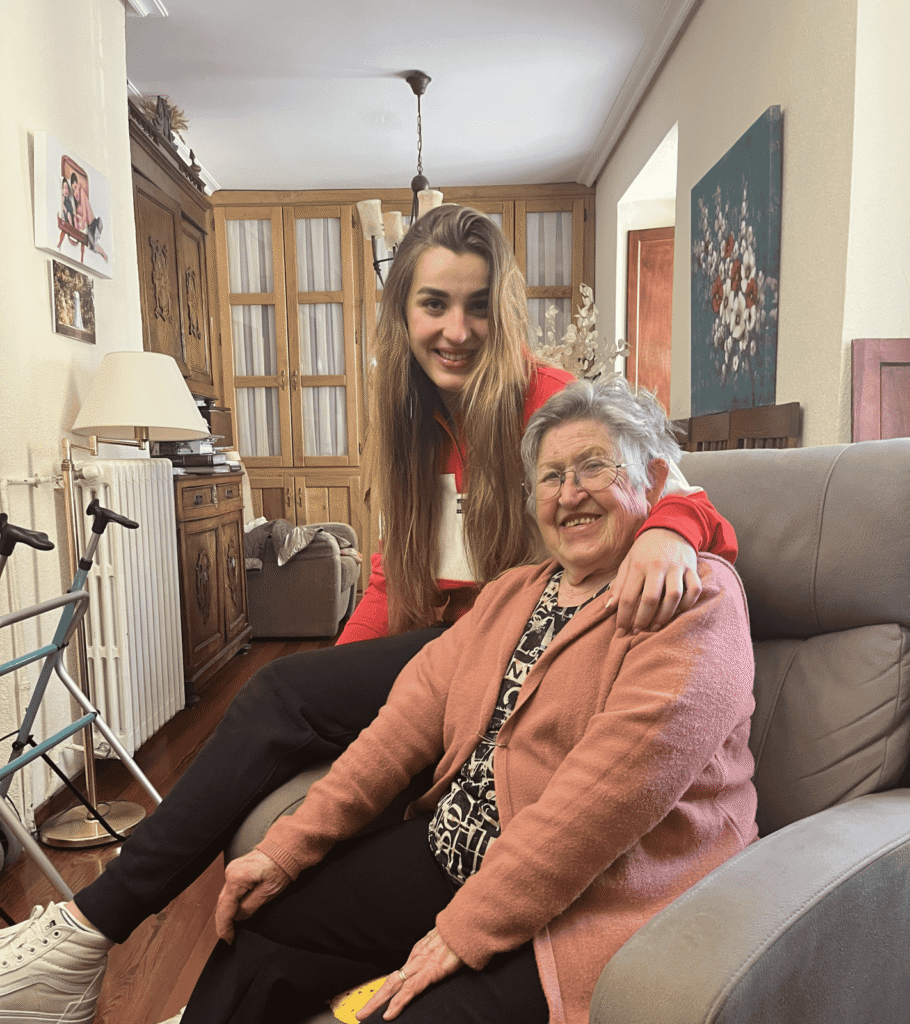

Amaia, la nieta de Matilde, reconoce que no ha sacado la vena artística que tiene su abuela, que en su día pasó de pintar al óleo a pintar en seda. Ella ha dejado el piano para jugar de portera de fútbol y correr por el monte. Su pueblo le ha dado la oportunidad de desarrollar su pasión por el deporte y de participar en diversos grupos deportivos.

Son distintas, pero también semejantes, y a ambas Araia les ofrece lo que necesitan. Mientras una, la abuela, ha participado activamente en el mundo asociativo de mujeres y en todo lo cultural que se haya programado, Amaia va a Vitoria a trabajar y regresa a su casa feliz, porque aquí sigue estando también su cuadrilla. Hay bastante ambiente para todos.

Desde siempre Araia ha vibrado de forma singular con proyectos colectivos. Su identidad industrial, en medio de lo rural y agrícola, ha marcado un carácter moderno y emprendedor. Tiene la cooperativa de consumo más antigua del Estado, una banda de música desde 1873 y un Festival de Teatro de Humor desde hace más de treinta años.

Ha montado un Centro de Interpretación del Parque Natural de Aizkorri-Aratz y está involucrada en proyectos medioambientales europeos. El movimiento social y cultural de Asparrena es muy dinámico y solidario.